2011年07月23日

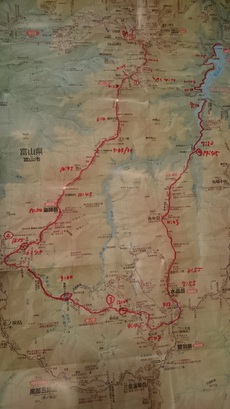

2011 0716-18 皇海山 庚申山 2日目

4時半に目が覚めたけど、まだ薄暗かったのでウツラウツラとして結局朝5時起床。

お湯を沸かしてフリーズドライお粥にスライス餅を4枚投入した朝食を食べる。

食後に遙か上方まで雉撃ちに行き、後片付けをしてテン場へ。荷物をまとめて

スタートが6時。

沢歩きは明るくなってからしか動けないのが難点なんだけど、歩き出しが明るければ

いいのであって、食べ始めまで明るくなるのを待ったのは失敗だった。

右側の高台で幕営

沢に降りて進むと、幕営地点の台地はぐるっとくの字型に続いていた。

渓も左に右にゆるいS字を描きながら浅く幅広く流れている。

さらに歩くと左右の谷が広がり左岸(右側)には高さ数百メートルのザレ場が。

すこしづつ淵なども出てくる

平坦から、やや登り基調になってくる。前方左岸に滝が見えた。

滝の真横を通過

この辺がクライマーさんたちが練習にくるあたりか

しっかりとした淵をもった小滝が現れる

沢床がナメっているところも

そして谷間の向こうに目指す稜線が見えてきた

7:15過ぎ、松木沢本谷とニゴリ沢の出会いに到達。ここにはしっかりした道標があり、右叉に行けと指し示してくれます

7:55、10m足らずの滝が現れる。渡渉程度しか考えていなかった今回の装備ではどうやっても突破は無理なので左岸から高巻くことにする

滝部分を巻くだけであまり高く上がらずに降りたかったが、なかなか下降点を見いだせず、せめてとトラバースを続け、ついに降りようとしたが20mくらい(大げさか)ありそうな滝が先にあるのが見えてしまった。仕方なくさらに高巻きを続けることにする。踏み跡のようなものを見つけ歩きやすい箇所を選び、小尾根を越えると九十九折の天然の階段のようなものがあり、そこを下ってザレ場に出て、ザレ場をトラバースし樹木の生えている斜面を下降し無事に沢に戻る。

下の画像の左上部の画面から切れた上の方を通過。ここに降りれたのが8:40。高巻きだけで45分かかってしまった。

ここから、ニゴリ沢らしく?白い沢となる

ゆるい滝をザブザブ登ってみたりする。このへんは赤く変色している石が多い

9:43、二又に出る(この時は尾根取り付き点をとっくに通り過ぎてることに気づいていない)。左俣か右俣か悩み、奥でつながっていそうだけど、広い右俣に向かう。

5m弱のこのナメ滝に苦戦。右側の草付きから上がろうとするがずるずる落ちてしまう。

何度かトライするが駄目で、一回先程の出会いに戻り左俣を遡行してみる。が予想していたような合流はなく、また右俣にいくための尾根乗越しも、なかなか厳しそうということで諦める。

ふたたび出会いに戻り、滝脇直登ではなく左岸の手前の砂礫を登り上部をトラバースしてみるが、ずるずる落ちてしまい、それも却下。

結局振り出しに戻り、最初トライした滝右側の草付きにトライし一気に登る。登ってみたら同様なナメの三段滝であったのが判ったが、なんとかクリアしたのが10:15。この滝の突破に30分かかった。

5分ほど歩いたところで、多段の滝が正面に現れた。

最初の滝は越えられるが、奥に待ち構える3段の滝はほぼ垂直でそのまま稜線に繋がっていそうだ。

これは絶対に突破できない。というか稜線が見えてきたということは左岸の草付きを詰め上がっていけば

稜線にでれるんじゃないか?ということで沢の遡上をここで打ち切ることに。

沢シューズを脱いで洗う。ソックスを絞り熱々の岩で乾かす。1Lのナルゲンボトルと500mlのセイシェルボトル、

500mlのペットボトルに水を詰める。ザックに入れていた1Lプラティパスに500mlほど入れてみたが、

背負ってみたところあまりの重さにプラティパスの500mlは捨てることにした。

ココに来て、さすがにルートミスに気づいていた。ニゴリ沢出会いから2時間で尾根にとりついて稜線上の

国境平に出るはずが、3時間20分かかって未だに沢の上なのだ。

どうあがいてもオリジナルの行程に戻して小袈裟の避難小屋まで行けるはずもなく、今日の幕営予定を

皇海山を越え、鋸山を通過して六臨班峠から庚申山荘に向かう途中、水場を過ぎた先と変更した。

そこまでなら水は2Lで持つだろうとの計算。

10:45、この傾斜を斜め右上に向かって詰め上げ開始。

最初は石の上の緩やかな草原状であったのが、どんどん砂礫のザレ場、クマ笹に覆われた斜面、溶岩地帯、

などと変化していく。途中潅木がある辺りで、セルフビレイを取って休憩、水を飲もうとサイドポケットから1L

ナルゲンボトルを取り出そうとすると、手が滑って落としてしまう。そして斜面であったので、跳ねて更に下に

向かい、ポンポンと30mくらい落ちたあたりでパリンと割れるのが見えた。

目視出来るものを残していくことは出来ず、ザックをその場に固定すると、空身で下降。ボトル本体は回収したが

口は回収出来なかった。そして2Lの水のうちの1Lを一口も飲まずに失ってしまった。

既に沢から100mくらい登ってきており、とてもまた降りて汲んで登り返す気になれず、残りの1Lで幕営地点

まで凌ぐことを決意。ずりずりと滑りおちそうな斜面を左右に登りやすそうなところを探して、1時間後の

11:45、なんとか稜線に到達。

続く

お湯を沸かしてフリーズドライお粥にスライス餅を4枚投入した朝食を食べる。

食後に遙か上方まで雉撃ちに行き、後片付けをしてテン場へ。荷物をまとめて

スタートが6時。

沢歩きは明るくなってからしか動けないのが難点なんだけど、歩き出しが明るければ

いいのであって、食べ始めまで明るくなるのを待ったのは失敗だった。

右側の高台で幕営

沢に降りて進むと、幕営地点の台地はぐるっとくの字型に続いていた。

渓も左に右にゆるいS字を描きながら浅く幅広く流れている。

さらに歩くと左右の谷が広がり左岸(右側)には高さ数百メートルのザレ場が。

すこしづつ淵なども出てくる

平坦から、やや登り基調になってくる。前方左岸に滝が見えた。

滝の真横を通過

この辺がクライマーさんたちが練習にくるあたりか

しっかりとした淵をもった小滝が現れる

沢床がナメっているところも

そして谷間の向こうに目指す稜線が見えてきた

7:15過ぎ、松木沢本谷とニゴリ沢の出会いに到達。ここにはしっかりした道標があり、右叉に行けと指し示してくれます

7:55、10m足らずの滝が現れる。渡渉程度しか考えていなかった今回の装備ではどうやっても突破は無理なので左岸から高巻くことにする

滝部分を巻くだけであまり高く上がらずに降りたかったが、なかなか下降点を見いだせず、せめてとトラバースを続け、ついに降りようとしたが20mくらい(大げさか)ありそうな滝が先にあるのが見えてしまった。仕方なくさらに高巻きを続けることにする。踏み跡のようなものを見つけ歩きやすい箇所を選び、小尾根を越えると九十九折の天然の階段のようなものがあり、そこを下ってザレ場に出て、ザレ場をトラバースし樹木の生えている斜面を下降し無事に沢に戻る。

下の画像の左上部の画面から切れた上の方を通過。ここに降りれたのが8:40。高巻きだけで45分かかってしまった。

ここから、ニゴリ沢らしく?白い沢となる

ゆるい滝をザブザブ登ってみたりする。このへんは赤く変色している石が多い

9:43、二又に出る(この時は尾根取り付き点をとっくに通り過ぎてることに気づいていない)。左俣か右俣か悩み、奥でつながっていそうだけど、広い右俣に向かう。

5m弱のこのナメ滝に苦戦。右側の草付きから上がろうとするがずるずる落ちてしまう。

何度かトライするが駄目で、一回先程の出会いに戻り左俣を遡行してみる。が予想していたような合流はなく、また右俣にいくための尾根乗越しも、なかなか厳しそうということで諦める。

ふたたび出会いに戻り、滝脇直登ではなく左岸の手前の砂礫を登り上部をトラバースしてみるが、ずるずる落ちてしまい、それも却下。

結局振り出しに戻り、最初トライした滝右側の草付きにトライし一気に登る。登ってみたら同様なナメの三段滝であったのが判ったが、なんとかクリアしたのが10:15。この滝の突破に30分かかった。

5分ほど歩いたところで、多段の滝が正面に現れた。

最初の滝は越えられるが、奥に待ち構える3段の滝はほぼ垂直でそのまま稜線に繋がっていそうだ。

これは絶対に突破できない。というか稜線が見えてきたということは左岸の草付きを詰め上がっていけば

稜線にでれるんじゃないか?ということで沢の遡上をここで打ち切ることに。

沢シューズを脱いで洗う。ソックスを絞り熱々の岩で乾かす。1Lのナルゲンボトルと500mlのセイシェルボトル、

500mlのペットボトルに水を詰める。ザックに入れていた1Lプラティパスに500mlほど入れてみたが、

背負ってみたところあまりの重さにプラティパスの500mlは捨てることにした。

ココに来て、さすがにルートミスに気づいていた。ニゴリ沢出会いから2時間で尾根にとりついて稜線上の

国境平に出るはずが、3時間20分かかって未だに沢の上なのだ。

どうあがいてもオリジナルの行程に戻して小袈裟の避難小屋まで行けるはずもなく、今日の幕営予定を

皇海山を越え、鋸山を通過して六臨班峠から庚申山荘に向かう途中、水場を過ぎた先と変更した。

そこまでなら水は2Lで持つだろうとの計算。

10:45、この傾斜を斜め右上に向かって詰め上げ開始。

最初は石の上の緩やかな草原状であったのが、どんどん砂礫のザレ場、クマ笹に覆われた斜面、溶岩地帯、

などと変化していく。途中潅木がある辺りで、セルフビレイを取って休憩、水を飲もうとサイドポケットから1L

ナルゲンボトルを取り出そうとすると、手が滑って落としてしまう。そして斜面であったので、跳ねて更に下に

向かい、ポンポンと30mくらい落ちたあたりでパリンと割れるのが見えた。

目視出来るものを残していくことは出来ず、ザックをその場に固定すると、空身で下降。ボトル本体は回収したが

口は回収出来なかった。そして2Lの水のうちの1Lを一口も飲まずに失ってしまった。

既に沢から100mくらい登ってきており、とてもまた降りて汲んで登り返す気になれず、残りの1Lで幕営地点

まで凌ぐことを決意。ずりずりと滑りおちそうな斜面を左右に登りやすそうなところを探して、1時間後の

11:45、なんとか稜線に到達。

続く

Posted by roadman71 at 14:45│Comments(2)

│【山歩き】【両毛】

この記事へのコメント

岩魚生息調査&酒飲みがてらで探索し、同じテン場に10年前に泊まったことがあります!

自分は車でのアプローチでのピストンで苦労はしませんでしたが、、最後の堰堤を超えるまでの道中をかなりウンザリして歩いた強烈な記憶が今でも鮮明に残っており思わずコメしてしまいました(笑)

私は現在は山屋志向となり、この先のレポの続編を楽しみにしております!

自分は車でのアプローチでのピストンで苦労はしませんでしたが、、最後の堰堤を超えるまでの道中をかなりウンザリして歩いた強烈な記憶が今でも鮮明に残っており思わずコメしてしまいました(笑)

私は現在は山屋志向となり、この先のレポの続編を楽しみにしております!

Posted by ヤマレコ kuririn at 2011年07月25日 21:40

>kuririnさん

どうもです。ヤマレコの和名倉山二瀬尾根~ヒルメシ尾根読みましたよ。

農ポリタープ最高ですね! また、ヒルメシ尾根支尾根の猛烈な藪を思い出しましたww

このルート、とりあえず二日目の残りを埋めてみましたのでどうぞ。

どうもです。ヤマレコの和名倉山二瀬尾根~ヒルメシ尾根読みましたよ。

農ポリタープ最高ですね! また、ヒルメシ尾根支尾根の猛烈な藪を思い出しましたww

このルート、とりあえず二日目の残りを埋めてみましたのでどうぞ。

Posted by roadman71 at 2011年07月26日 09:36

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。