2011年07月29日

2011 0716-18 皇海山 庚申山 3日目

7/18

ビバーク地点6:00-天下の見晴7:00/7:10-庚申山荘7:25-猿田神社跡7:38-一の鳥居9:09-銀山平登山口10:15

天下の見晴にて

7/18(祝) 朝5時起庄

ラジオを付け、女子W杯の決勝の模様を聞きながら、ジンジャーチャイを飲み、ゆっくりと準備。

後方にも幕営適地があった。あれはトレイル上だが昨日の暗闇では気付かなかった

荷物をまとめる。不要なものが多い

右上の幕営地からトレイルに降りる

3つ上の画像にあった幕営適地

30分ほど歩いて、このへんが樺平か?平坦だけど笹で覆われている

原生林のようなトレイル

この乗っ越しを越えると

天下の見晴への入り口があった

わくわくする道です

どーん

後方が皇海山方面(のはず)

一番奥の稜線が袈裟丸山に連なるルート(のはず、by 山カメラアプリ)

と、10分ほど景色を満喫

トレイルに戻る

庚申山荘に到着。ちょうどソロの若い男性が出てくる。昨晩は彼ともう一人ソロの男性が泊まったとのこと。

ここは登山口の国民宿舎で2000円を払う変わった仕組み

軽く立ち話をして一旦分かれるが、あとで合流。いろいろとお世話になることに。

一の鳥居を目指してスタートです

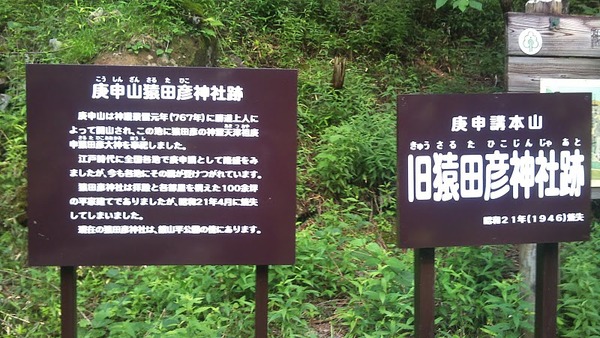

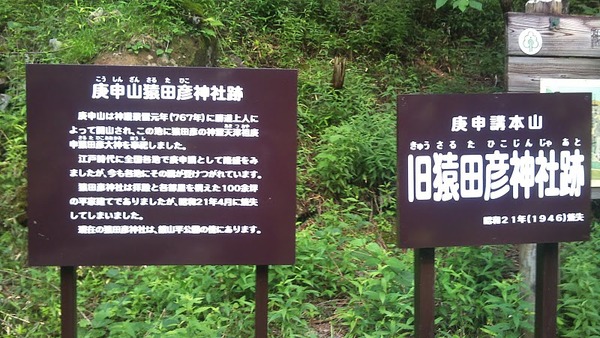

旧猿田彦神社跡です

神社跡を過ぎてすぐに水場

参道跡

暑くなってきてるので、参道脇を流れる水ノ面沢に入る

そろそろ沢から上がった方がいいかな、と上がると参道と沢が別れていく。危なかった。

ほどなく一の鳥居に。ここで沢装備を解き着替えていると山荘であった青年と再会。

ここから一緒に下山する。水戸から来ているという彼といろんな話をしていると登山口の銀山平に到着。

彼の車に載せてもらいまずは国民宿舎かじか荘へ

ここで温泉につかった後、わたらせ渓谷鐵道の駅まで送ってもらう。多謝多謝。

駅で20分ほどで電車がくるので駅前の酒屋でビールとポテトチップスを買い電車の人に。

なんとか山行が無事に終わったのでした。

ビバーク地点6:00-天下の見晴7:00/7:10-庚申山荘7:25-猿田神社跡7:38-一の鳥居9:09-銀山平登山口10:15

天下の見晴にて

7/18(祝) 朝5時起庄

ラジオを付け、女子W杯の決勝の模様を聞きながら、ジンジャーチャイを飲み、ゆっくりと準備。

後方にも幕営適地があった。あれはトレイル上だが昨日の暗闇では気付かなかった

荷物をまとめる。不要なものが多い

右上の幕営地からトレイルに降りる

3つ上の画像にあった幕営適地

30分ほど歩いて、このへんが樺平か?平坦だけど笹で覆われている

原生林のようなトレイル

この乗っ越しを越えると

天下の見晴への入り口があった

わくわくする道です

どーん

後方が皇海山方面(のはず)

一番奥の稜線が袈裟丸山に連なるルート(のはず、by 山カメラアプリ)

と、10分ほど景色を満喫

トレイルに戻る

庚申山荘に到着。ちょうどソロの若い男性が出てくる。昨晩は彼ともう一人ソロの男性が泊まったとのこと。

ここは登山口の国民宿舎で2000円を払う変わった仕組み

軽く立ち話をして一旦分かれるが、あとで合流。いろいろとお世話になることに。

一の鳥居を目指してスタートです

旧猿田彦神社跡です

神社跡を過ぎてすぐに水場

参道跡

暑くなってきてるので、参道脇を流れる水ノ面沢に入る

そろそろ沢から上がった方がいいかな、と上がると参道と沢が別れていく。危なかった。

ほどなく一の鳥居に。ここで沢装備を解き着替えていると山荘であった青年と再会。

ここから一緒に下山する。水戸から来ているという彼といろんな話をしていると登山口の銀山平に到着。

彼の車に載せてもらいまずは国民宿舎かじか荘へ

ここで温泉につかった後、わたらせ渓谷鐵道の駅まで送ってもらう。多謝多謝。

駅で20分ほどで電車がくるので駅前の酒屋でビールとポテトチップスを買い電車の人に。

なんとか山行が無事に終わったのでした。

2011年07月25日

2011 0716-18 皇海山 庚申山 2日目その2

稜線から松木沢方面を振り返る

国境平と皇海山の間に飛び出したわけだが、ここは山と高原地図では破線ルートなものの

踏み跡もしっかりしており、道標もはっきりしていて実線ルートといって差し支えないと思う。

トレイルはだいたいこんな雰囲気

しばらく急な登りが続き、西南方向へから真南に折れる2000m地点あたりで西側が開ける。

ここから一刻、猛烈な薮がつづき(ここまで稜線に出てから300mアップ、1時間)

13:15ころ、皇海山山頂に到着。無人かと思ったら2人の同世代女性がいました。お一人は

日本語が流暢な韓国女性でした。群馬側の不動沢コースからです。

20分ほど休憩して、補給食を取ったり、これ以降のルートを確認したり。

このトラロープの先が今回歩いてきた国境平に繋がるルート

こちらが鋸山に繋がるルート。13:35スタートします

30分ほど歩いて群馬側の視界が開ける

14:23、不動沢のコルに到達。コースタイム40分にたいして47分かかってる

先程の分岐から下り基調で、視界が開けたと思ったら鋸山が見えてしまった。

あれを登るのか・・・・

下り続けてコル状のところに出る。ここから登り続けるのだが、この辺は猿の軍団や

警戒して鳴き続ける鹿などが飛び跳ねていた

鋸山の登りに取り付くと鎖場が多い

登りの途中から群馬側の山を見る

歩いてきた皇海山を振り返る

鋸山から蔵王岳、薬師岳、地蔵岳と連なる稜線が見える

またしても鎖場が続き

15:25、鋸山に到着。コルから約1時間(コースタイムは40分)

すぐにスタート。かなりワイルドなトレイル

さきほど見えた蔵王岳へ向かうトレイルから分岐して六林班峠へ向かう道

水の残量が気になっていた時、持っていたキュウリに気づく。塩を振ってかぶりつく、美味い!

16:53、六林班峠に到着。鋸山から1:28(コースタイムは1:10)

ここでもともと歩く予定だった袈裟丸山に連なる稜線から別れ庚申山荘に至る道へ

17:06、待望の水場に到着。たっぷり飲んで2L汲む。

その後、10分おきに4回くらい水場に出会う。5時も過ぎたし張れるところで幕営しようと思い

目を凝らしながら歩くが、その場所がなかなか無い。広くなった水場の中洲くらいと思うが

そんなところには張りたくない。

ここからの稜線は尾根上ではなく山腹の巻き道となるので幅が狭く、また切り立ってることが多い。

たまに崩落箇所がトラロープで補強してあったりなかったり。

やがて6時を過ぎ、また山腹で薄暗いのでヘッデンを装着する。

それでもしばらく歩き、地図上には樺平って箇所があるからそこなら張れるはず、と思いつつ

トレイルの両脇を埋め尽くす熊笹に、張れても整地が面倒くさいだろうなと思う、それこそトレイルに

シートを引きマットとシュラフを広げればいいや、なんて思う。

が、ポツポツと小雨が降ってきたりして、やっぱり幕営しなきゃ、もしくは歩き通して山荘まで逝くか。

なんて悩んでいると、19:30過ぎ、トレイルの左上に(右側がずっと切り立った谷)熊笹の履いていない

平らな高台が見えた。

これだ!と速攻で高台を登り幕営可能地点を確認、バックパックをおいて幕営を開始したのでした。

2011年07月23日

2011 0716-18 皇海山 庚申山 2日目

4時半に目が覚めたけど、まだ薄暗かったのでウツラウツラとして結局朝5時起床。

お湯を沸かしてフリーズドライお粥にスライス餅を4枚投入した朝食を食べる。

食後に遙か上方まで雉撃ちに行き、後片付けをしてテン場へ。荷物をまとめて

スタートが6時。

沢歩きは明るくなってからしか動けないのが難点なんだけど、歩き出しが明るければ

いいのであって、食べ始めまで明るくなるのを待ったのは失敗だった。

右側の高台で幕営

沢に降りて進むと、幕営地点の台地はぐるっとくの字型に続いていた。

渓も左に右にゆるいS字を描きながら浅く幅広く流れている。

さらに歩くと左右の谷が広がり左岸(右側)には高さ数百メートルのザレ場が。

すこしづつ淵なども出てくる

平坦から、やや登り基調になってくる。前方左岸に滝が見えた。

滝の真横を通過

この辺がクライマーさんたちが練習にくるあたりか

しっかりとした淵をもった小滝が現れる

沢床がナメっているところも

そして谷間の向こうに目指す稜線が見えてきた

7:15過ぎ、松木沢本谷とニゴリ沢の出会いに到達。ここにはしっかりした道標があり、右叉に行けと指し示してくれます

7:55、10m足らずの滝が現れる。渡渉程度しか考えていなかった今回の装備ではどうやっても突破は無理なので左岸から高巻くことにする

滝部分を巻くだけであまり高く上がらずに降りたかったが、なかなか下降点を見いだせず、せめてとトラバースを続け、ついに降りようとしたが20mくらい(大げさか)ありそうな滝が先にあるのが見えてしまった。仕方なくさらに高巻きを続けることにする。踏み跡のようなものを見つけ歩きやすい箇所を選び、小尾根を越えると九十九折の天然の階段のようなものがあり、そこを下ってザレ場に出て、ザレ場をトラバースし樹木の生えている斜面を下降し無事に沢に戻る。

下の画像の左上部の画面から切れた上の方を通過。ここに降りれたのが8:40。高巻きだけで45分かかってしまった。

ここから、ニゴリ沢らしく?白い沢となる

ゆるい滝をザブザブ登ってみたりする。このへんは赤く変色している石が多い

9:43、二又に出る(この時は尾根取り付き点をとっくに通り過ぎてることに気づいていない)。左俣か右俣か悩み、奥でつながっていそうだけど、広い右俣に向かう。

5m弱のこのナメ滝に苦戦。右側の草付きから上がろうとするがずるずる落ちてしまう。

何度かトライするが駄目で、一回先程の出会いに戻り左俣を遡行してみる。が予想していたような合流はなく、また右俣にいくための尾根乗越しも、なかなか厳しそうということで諦める。

ふたたび出会いに戻り、滝脇直登ではなく左岸の手前の砂礫を登り上部をトラバースしてみるが、ずるずる落ちてしまい、それも却下。

結局振り出しに戻り、最初トライした滝右側の草付きにトライし一気に登る。登ってみたら同様なナメの三段滝であったのが判ったが、なんとかクリアしたのが10:15。この滝の突破に30分かかった。

5分ほど歩いたところで、多段の滝が正面に現れた。

最初の滝は越えられるが、奥に待ち構える3段の滝はほぼ垂直でそのまま稜線に繋がっていそうだ。

これは絶対に突破できない。というか稜線が見えてきたということは左岸の草付きを詰め上がっていけば

稜線にでれるんじゃないか?ということで沢の遡上をここで打ち切ることに。

沢シューズを脱いで洗う。ソックスを絞り熱々の岩で乾かす。1Lのナルゲンボトルと500mlのセイシェルボトル、

500mlのペットボトルに水を詰める。ザックに入れていた1Lプラティパスに500mlほど入れてみたが、

背負ってみたところあまりの重さにプラティパスの500mlは捨てることにした。

ココに来て、さすがにルートミスに気づいていた。ニゴリ沢出会いから2時間で尾根にとりついて稜線上の

国境平に出るはずが、3時間20分かかって未だに沢の上なのだ。

どうあがいてもオリジナルの行程に戻して小袈裟の避難小屋まで行けるはずもなく、今日の幕営予定を

皇海山を越え、鋸山を通過して六臨班峠から庚申山荘に向かう途中、水場を過ぎた先と変更した。

そこまでなら水は2Lで持つだろうとの計算。

10:45、この傾斜を斜め右上に向かって詰め上げ開始。

最初は石の上の緩やかな草原状であったのが、どんどん砂礫のザレ場、クマ笹に覆われた斜面、溶岩地帯、

などと変化していく。途中潅木がある辺りで、セルフビレイを取って休憩、水を飲もうとサイドポケットから1L

ナルゲンボトルを取り出そうとすると、手が滑って落としてしまう。そして斜面であったので、跳ねて更に下に

向かい、ポンポンと30mくらい落ちたあたりでパリンと割れるのが見えた。

目視出来るものを残していくことは出来ず、ザックをその場に固定すると、空身で下降。ボトル本体は回収したが

口は回収出来なかった。そして2Lの水のうちの1Lを一口も飲まずに失ってしまった。

既に沢から100mくらい登ってきており、とてもまた降りて汲んで登り返す気になれず、残りの1Lで幕営地点

まで凌ぐことを決意。ずりずりと滑りおちそうな斜面を左右に登りやすそうなところを探して、1時間後の

11:45、なんとか稜線に到達。

続く

お湯を沸かしてフリーズドライお粥にスライス餅を4枚投入した朝食を食べる。

食後に遙か上方まで雉撃ちに行き、後片付けをしてテン場へ。荷物をまとめて

スタートが6時。

沢歩きは明るくなってからしか動けないのが難点なんだけど、歩き出しが明るければ

いいのであって、食べ始めまで明るくなるのを待ったのは失敗だった。

右側の高台で幕営

沢に降りて進むと、幕営地点の台地はぐるっとくの字型に続いていた。

渓も左に右にゆるいS字を描きながら浅く幅広く流れている。

さらに歩くと左右の谷が広がり左岸(右側)には高さ数百メートルのザレ場が。

すこしづつ淵なども出てくる

平坦から、やや登り基調になってくる。前方左岸に滝が見えた。

滝の真横を通過

この辺がクライマーさんたちが練習にくるあたりか

しっかりとした淵をもった小滝が現れる

沢床がナメっているところも

そして谷間の向こうに目指す稜線が見えてきた

7:15過ぎ、松木沢本谷とニゴリ沢の出会いに到達。ここにはしっかりした道標があり、右叉に行けと指し示してくれます

7:55、10m足らずの滝が現れる。渡渉程度しか考えていなかった今回の装備ではどうやっても突破は無理なので左岸から高巻くことにする

滝部分を巻くだけであまり高く上がらずに降りたかったが、なかなか下降点を見いだせず、せめてとトラバースを続け、ついに降りようとしたが20mくらい(大げさか)ありそうな滝が先にあるのが見えてしまった。仕方なくさらに高巻きを続けることにする。踏み跡のようなものを見つけ歩きやすい箇所を選び、小尾根を越えると九十九折の天然の階段のようなものがあり、そこを下ってザレ場に出て、ザレ場をトラバースし樹木の生えている斜面を下降し無事に沢に戻る。

下の画像の左上部の画面から切れた上の方を通過。ここに降りれたのが8:40。高巻きだけで45分かかってしまった。

ここから、ニゴリ沢らしく?白い沢となる

ゆるい滝をザブザブ登ってみたりする。このへんは赤く変色している石が多い

9:43、二又に出る(この時は尾根取り付き点をとっくに通り過ぎてることに気づいていない)。左俣か右俣か悩み、奥でつながっていそうだけど、広い右俣に向かう。

5m弱のこのナメ滝に苦戦。右側の草付きから上がろうとするがずるずる落ちてしまう。

何度かトライするが駄目で、一回先程の出会いに戻り左俣を遡行してみる。が予想していたような合流はなく、また右俣にいくための尾根乗越しも、なかなか厳しそうということで諦める。

ふたたび出会いに戻り、滝脇直登ではなく左岸の手前の砂礫を登り上部をトラバースしてみるが、ずるずる落ちてしまい、それも却下。

結局振り出しに戻り、最初トライした滝右側の草付きにトライし一気に登る。登ってみたら同様なナメの三段滝であったのが判ったが、なんとかクリアしたのが10:15。この滝の突破に30分かかった。

5分ほど歩いたところで、多段の滝が正面に現れた。

最初の滝は越えられるが、奥に待ち構える3段の滝はほぼ垂直でそのまま稜線に繋がっていそうだ。

これは絶対に突破できない。というか稜線が見えてきたということは左岸の草付きを詰め上がっていけば

稜線にでれるんじゃないか?ということで沢の遡上をここで打ち切ることに。

沢シューズを脱いで洗う。ソックスを絞り熱々の岩で乾かす。1Lのナルゲンボトルと500mlのセイシェルボトル、

500mlのペットボトルに水を詰める。ザックに入れていた1Lプラティパスに500mlほど入れてみたが、

背負ってみたところあまりの重さにプラティパスの500mlは捨てることにした。

ココに来て、さすがにルートミスに気づいていた。ニゴリ沢出会いから2時間で尾根にとりついて稜線上の

国境平に出るはずが、3時間20分かかって未だに沢の上なのだ。

どうあがいてもオリジナルの行程に戻して小袈裟の避難小屋まで行けるはずもなく、今日の幕営予定を

皇海山を越え、鋸山を通過して六臨班峠から庚申山荘に向かう途中、水場を過ぎた先と変更した。

そこまでなら水は2Lで持つだろうとの計算。

10:45、この傾斜を斜め右上に向かって詰め上げ開始。

最初は石の上の緩やかな草原状であったのが、どんどん砂礫のザレ場、クマ笹に覆われた斜面、溶岩地帯、

などと変化していく。途中潅木がある辺りで、セルフビレイを取って休憩、水を飲もうとサイドポケットから1L

ナルゲンボトルを取り出そうとすると、手が滑って落としてしまう。そして斜面であったので、跳ねて更に下に

向かい、ポンポンと30mくらい落ちたあたりでパリンと割れるのが見えた。

目視出来るものを残していくことは出来ず、ザックをその場に固定すると、空身で下降。ボトル本体は回収したが

口は回収出来なかった。そして2Lの水のうちの1Lを一口も飲まずに失ってしまった。

既に沢から100mくらい登ってきており、とてもまた降りて汲んで登り返す気になれず、残りの1Lで幕営地点

まで凌ぐことを決意。ずりずりと滑りおちそうな斜面を左右に登りやすそうなところを探して、1時間後の

11:45、なんとか稜線に到達。

続く

2011年07月22日

2011 0716-18 皇海山 庚申山 1日目

海の日の三連休、数年越しの念願であった両毛国境縦走(日光白根山~袈裟丸山)の一部を歩くことにした。

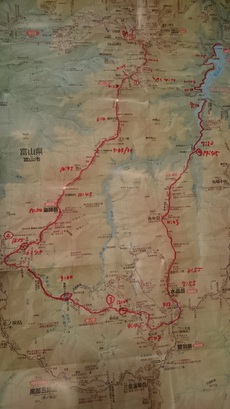

今回の山行の当初の予定

1日目:わたらせ渓谷鐵道間藤駅~銅親水公園~大ナギ沢出会~三沢出会~ニゴリ沢~紅葉尾根~国境平(天泊)

2日目:国境平~皇海山~鋸山~六臨班峠~袈裟丸山~下袈裟避難小屋(天泊)

3日目:避難小屋~(塔ノ沢コース)~沢入駅

であった。それが自分のミスやらトラブルやらで下記の通りとなってしまった。

↓

実際の行程

1日目:わたらせ渓谷鐵道間藤駅~銅親水公園~大ナギ沢出会いでルートミス~三沢出会~30分ほどの地点(天泊)

2日目:天泊地点~ニゴリ沢~(ルートミス)~ニゴリ沢源頭~稜線~皇海山~鋸山~六臨班峠~樺平の手前(天泊)

3日目:天泊地点~天下の見晴~庚申山荘~(一部沢歩き)~一の鳥居~銀山平(下山)

以下がその顛末。

駒込5:34~(山手線)~5:38西日暮里5:42~(千代田線)~5:47北千住6:03~(東武伊勢崎線)~

7:39太田7:42~(東武桐生線)~8:06相生8:14~(わたらせ渓谷鐵道)~間藤9:32着

と乗り継いで9時32分に間藤駅に到着するはずだったのが、太田駅で

痛恨の乗り継ぎ間違え。伊勢崎線にまた乗ってしまい終点一つ手前で気づく。

慌てて降りて太田方面に戻ろうとするが冷静にチェックすると戻ってもどうにも

ならないらしい。

やむなく終点の伊勢崎駅まで行き、JR両毛線に乗り換え、わたらせ渓谷鐵道始発駅の桐生駅へ。

桐生駅で50分ほど待って(駅前の広いロータリーをうろうろしたりしたが何も無かった)

わたらせ渓谷鐵道に乗車。結局間藤駅に着いたのは10時57分だった。

登山口の銅親水公園まで行くバスは無く、途中の赤倉バス停まで行くバスは

時間が微妙で、歩いてみたら結局バスと同着だった。

駅から45分歩いて銅親水公園に到着。入り口で作業が終わったところだった

地元のNPOで緑の管理をしている方と話をして状況などを聞き、ゲートを通過。

しばらくはひたすら松木渓谷の河原沿いの砂利道を歩く。河原に降りる

ゲートに書かれた進入禁止の文字に勘違いし隣にあった道を歩いたところ

1時間も無駄に山道を登ったり降りたり。ここでかなり消耗してしまった。

延々続く陽を遮るものの無い道。暑さにやられてしまった。

2つの行き止まりで過ちに気付きゲートまで戻って通過、電車乗り継ぎミスと

このルートミスで2時間半をロス、これで本日の幕営予定の「国境平」到着は

無くなってしまった模様。

右手から入る大ナギ沢の流れを跨ぎ、本流に向かう。早いが沢靴に履き替える。

だだっ広い河原を渡渉したりしながら歩いていると左岸上部にガードレールを

発見。あちらを歩かなければいけないのだろうと河原から上にあがる。

しばらく歩き落石だらけで原型を留めないガードレール地帯を大岩の上を歩きながら通過。

緑多い石ころ地帯をしばらく歩くうちに、暑さと睡眠不足でぐったりする。

トレイルの脇に木陰があったところでシエスタを取ることにしてザックを置き、もたれかかって

足を投げ出す。気にしていた虫も数匹のアリにたかられた程度で吸血虫には刺されること無く

20分くらい寝れた。午後2時10分~30分くらいのこと。

再スタートするが暑さにどうにもこうにも我慢ならず、ついに河原に降り、シャツ類とハーフパンツ

を脱いで沢靴とタイツの姿で川にドボン。

身体を拭いて脱いだものを身につけて再スタート。しばらく歩くと各種レポートに登場する

6号堰堤に到着。約4時。右側に高巻ようのルートがあり、トゲトゲした木の枝に悩まされながらも

10分かからず堰堤の向こう側に降下。するとそこにはタープを広げた沢登りパーティがいたので

挨拶して通過。

三沢出会を越え、歩ける限り進もうと思うものの、パラパラと小雨が降ってきたので

30分ほどあるいて5時になる前に左岸の高台に幕営することを決定。

結局本日は駅を11時にスタートし17時で終了。グロス移動時間は6時間で、

1時間の休憩/水浴びや1時間のルートミスを引くとネット移動時間は4時間という散々なものだった。

ゲートウッドケープ

JETBOIL-SOL/Ti を投入。理事長が書かれているように改悪モデルです。

沢に入って濡れたものなどを干す。6mmのお助け紐だと、いつもの3mm細引きより重さに耐えていいですね。

湯を沸かす前にキュウリを乱切りして塩もみで簡単浅漬けをつくり、湯を沸かして早茹でパスタを。ペペロンチーノにコンビーフを投入して沢で冷やした赤ワインとともにいただく。7時前に就寝。

本日の行程

間藤駅..........................11:00

l

銅親水公園ゲート........... 11:45

l

大ナギ沢出会い前ゲート.. 13:20 (約1時間のルートミス含む)

l

6号堰堤/三沢出会.......... 16:00 (約1時間の休憩/水浴び含む)

l

30分ほどの地点(天泊)... 16:45

今回の山行の当初の予定

1日目:わたらせ渓谷鐵道間藤駅~銅親水公園~大ナギ沢出会~三沢出会~ニゴリ沢~紅葉尾根~国境平(天泊)

2日目:国境平~皇海山~鋸山~六臨班峠~袈裟丸山~下袈裟避難小屋(天泊)

3日目:避難小屋~(塔ノ沢コース)~沢入駅

であった。それが自分のミスやらトラブルやらで下記の通りとなってしまった。

↓

実際の行程

1日目:わたらせ渓谷鐵道間藤駅~銅親水公園~大ナギ沢出会いでルートミス~三沢出会~30分ほどの地点(天泊)

2日目:天泊地点~ニゴリ沢~(ルートミス)~ニゴリ沢源頭~稜線~皇海山~鋸山~六臨班峠~樺平の手前(天泊)

3日目:天泊地点~天下の見晴~庚申山荘~(一部沢歩き)~一の鳥居~銀山平(下山)

以下がその顛末。

駒込5:34~(山手線)~5:38西日暮里5:42~(千代田線)~5:47北千住6:03~(東武伊勢崎線)~

7:39太田7:42~(東武桐生線)~8:06相生8:14~(わたらせ渓谷鐵道)~間藤9:32着

と乗り継いで9時32分に間藤駅に到着するはずだったのが、太田駅で

痛恨の乗り継ぎ間違え。伊勢崎線にまた乗ってしまい終点一つ手前で気づく。

慌てて降りて太田方面に戻ろうとするが冷静にチェックすると戻ってもどうにも

ならないらしい。

やむなく終点の伊勢崎駅まで行き、JR両毛線に乗り換え、わたらせ渓谷鐵道始発駅の桐生駅へ。

桐生駅で50分ほど待って(駅前の広いロータリーをうろうろしたりしたが何も無かった)

わたらせ渓谷鐵道に乗車。結局間藤駅に着いたのは10時57分だった。

登山口の銅親水公園まで行くバスは無く、途中の赤倉バス停まで行くバスは

時間が微妙で、歩いてみたら結局バスと同着だった。

駅から45分歩いて銅親水公園に到着。入り口で作業が終わったところだった

地元のNPOで緑の管理をしている方と話をして状況などを聞き、ゲートを通過。

しばらくはひたすら松木渓谷の河原沿いの砂利道を歩く。河原に降りる

ゲートに書かれた進入禁止の文字に勘違いし隣にあった道を歩いたところ

1時間も無駄に山道を登ったり降りたり。ここでかなり消耗してしまった。

延々続く陽を遮るものの無い道。暑さにやられてしまった。

2つの行き止まりで過ちに気付きゲートまで戻って通過、電車乗り継ぎミスと

このルートミスで2時間半をロス、これで本日の幕営予定の「国境平」到着は

無くなってしまった模様。

右手から入る大ナギ沢の流れを跨ぎ、本流に向かう。早いが沢靴に履き替える。

だだっ広い河原を渡渉したりしながら歩いていると左岸上部にガードレールを

発見。あちらを歩かなければいけないのだろうと河原から上にあがる。

しばらく歩き落石だらけで原型を留めないガードレール地帯を大岩の上を歩きながら通過。

緑多い石ころ地帯をしばらく歩くうちに、暑さと睡眠不足でぐったりする。

トレイルの脇に木陰があったところでシエスタを取ることにしてザックを置き、もたれかかって

足を投げ出す。気にしていた虫も数匹のアリにたかられた程度で吸血虫には刺されること無く

20分くらい寝れた。午後2時10分~30分くらいのこと。

再スタートするが暑さにどうにもこうにも我慢ならず、ついに河原に降り、シャツ類とハーフパンツ

を脱いで沢靴とタイツの姿で川にドボン。

身体を拭いて脱いだものを身につけて再スタート。しばらく歩くと各種レポートに登場する

6号堰堤に到着。約4時。右側に高巻ようのルートがあり、トゲトゲした木の枝に悩まされながらも

10分かからず堰堤の向こう側に降下。するとそこにはタープを広げた沢登りパーティがいたので

挨拶して通過。

三沢出会を越え、歩ける限り進もうと思うものの、パラパラと小雨が降ってきたので

30分ほどあるいて5時になる前に左岸の高台に幕営することを決定。

結局本日は駅を11時にスタートし17時で終了。グロス移動時間は6時間で、

1時間の休憩/水浴びや1時間のルートミスを引くとネット移動時間は4時間という散々なものだった。

ゲートウッドケープ

JETBOIL-SOL/Ti を投入。理事長が書かれているように改悪モデルです。

沢に入って濡れたものなどを干す。6mmのお助け紐だと、いつもの3mm細引きより重さに耐えていいですね。

湯を沸かす前にキュウリを乱切りして塩もみで簡単浅漬けをつくり、湯を沸かして早茹でパスタを。ペペロンチーノにコンビーフを投入して沢で冷やした赤ワインとともにいただく。7時前に就寝。

本日の行程

間藤駅..........................11:00

l

銅親水公園ゲート........... 11:45

l

大ナギ沢出会い前ゲート.. 13:20 (約1時間のルートミス含む)

l

6号堰堤/三沢出会.......... 16:00 (約1時間の休憩/水浴び含む)

l

30分ほどの地点(天泊)... 16:45

2011年07月21日

Gatewood Cape 実戦投入

先週末の松木沢/皇海山で前回記事にしたGatewood Capeを実戦投入してきました。

2晩、別の状況で張ってみて、少しコツが掴めた気がします。教わったとおり、裏側の長辺の位置を決めてテンション高めに固定してから、表側の長辺を仮留めしセンターを決めてから、表側長辺のテンションを調整する、という手順です。

使用するペグは6本ですが、別に2mm x 1mのガイラインを6本用意。河原で石に固定したり森の中で木の枝に固定したりする状況にも備えて。むしろペグは持たない方もいますが自分は念のため両方携行。

人によっては、インナーテントのセレニティテントやあるいはビヴィをセットして一緒に収納してしまう方もいますが、自分はあくまでも雨具としての機能も考えているのでセパレートに収納。

実際に寝てみた印象としては、風に強く、雨にも強そう(パラパラ雨しか経験せず)、森林限界以下ならシェルターとして全く問題なく使えます。というかむしろタープ泊以外ならこれしか使いたくない感じ?これからヘビーローテーションの予感です。

2011年07月11日

SixMoonDesigns Gatewoodcape

ハンモックを買う予定が、先輩諸氏愛用のSixMoonDesigns社製のGatewood Capeを購入してしまいました。酔っ払った日の勢いだったと思います。その後、@chiyochang の Moonlightgear でビルトイン出来る Serenity NetTent を取り扱っているのを知りオーダーし、こちらも届いたので試し張りしてみました。

以下、最初の張りなので、タプタプなのはお許しを。

とりあえず張ってみました。いまいちガイラインの張り方(とくに表側)が分からず、張りながらツイートしていると、@chiyochang ら、同capeオーナーから張り方のアドバイスをツイートしてくれたりしました。便利な世の中です(結局最終解決には至ってませんが)

※やっぱりフロントガイラインの使い方間違えてる

出入口を開けて、Serenity NetTentも見せてみました。

このタコみたいなパーツにNetTentをひっかけるフックがあり、簡単に吊るすことが出来ます。

capeのペグダウン箇所にひっかけるフックがあります。

バスタブとまではいかないですが、しっかりした床面です。

Gatewoodcape内側にNetTentと固定できるボタンが一箇所ありますが、使わなくても大丈夫。

Gatewoodcapeをしまうポケットは、いつも置き場所に悩むメガネやヘッデン入れになりそうです。

大きさ比較。capeもNetTentもあまり圧縮されていないので、バッグないで押しこめばかなり小さくなります。

スペックですが、

Gatewood Cape

本体重量 330g

広さ H115cm W267cm L168cm

素材 30D Silicon Nylon

Serenity NetTent

本体重量 200g

広さ H112cm W213cm L84cm

素材 メッシュ Ultralight No-See-Um

底面 30D Silicon Nylon

2点合わせても530gです。

以下、最初の張りなので、タプタプなのはお許しを。

とりあえず張ってみました。いまいちガイラインの張り方(とくに表側)が分からず、張りながらツイートしていると、@chiyochang ら、同capeオーナーから張り方のアドバイスをツイートしてくれたりしました。便利な世の中です(結局最終解決には至ってませんが)

※やっぱりフロントガイラインの使い方間違えてる

出入口を開けて、Serenity NetTentも見せてみました。

このタコみたいなパーツにNetTentをひっかけるフックがあり、簡単に吊るすことが出来ます。

capeのペグダウン箇所にひっかけるフックがあります。

バスタブとまではいかないですが、しっかりした床面です。

Gatewoodcape内側にNetTentと固定できるボタンが一箇所ありますが、使わなくても大丈夫。

Gatewoodcapeをしまうポケットは、いつも置き場所に悩むメガネやヘッデン入れになりそうです。

大きさ比較。capeもNetTentもあまり圧縮されていないので、バッグないで押しこめばかなり小さくなります。

スペックですが、

Gatewood Cape

本体重量 330g

広さ H115cm W267cm L168cm

素材 30D Silicon Nylon

Serenity NetTent

本体重量 200g

広さ H112cm W213cm L84cm

素材 メッシュ Ultralight No-See-Um

底面 30D Silicon Nylon

2点合わせても530gです。