2010年03月27日

2010 0320-22 残雪期の真の沢(2)

3/21(日)

千丈の滝7:00~(真の沢林道)~2350m地点17:00幕なしビバーク

何度かタープを煽る強風に起こされながらも朝6時までしっかり寝てしまった。前日のシュミレーションでは(1)来た道を戻る敗退プラン、(2)真の沢を甲武信ヶ岳まで登り西沢渓谷に降りるプラン、(3)甲武信ヶ岳から破風山~雁坂峠~川又と歩き通すプランについて検討を続け、西沢渓谷~塩山駅のバスは運行していなくても(2)かな、という心積もりだった。

実際のところ(1)であれば、予定通りこの日の内に帰れたのだろう、というか(1)でしか帰れなかったであろう。だが6時に目を覚ました時はまだ大雨で脇を流れる沢は台風の時のような奔流となっており、昨日渡渉しようと悩んだ石は全て水中に沈んでいた。思い起こされるのが先日のチリ地震の津波の検証で、30cmの高さで人が持っていかれ50cmを超えれば車ですら流される映像が鮮烈に思い出された。ロープによる確保が無ければ転倒する可能性が高いし、そうでなくても下半身はずぶ濡れになるだろう。そして渡ったところで昨日苦労した難所が全て豪雨により更に悪化しているだろう。難所は下るより登る方が楽だ。やはり(2)で行こう、そんな考えにすんなりとまとまった。

千丈の滝7:00~(真の沢林道)~2350m地点17:00幕なしビバーク

何度かタープを煽る強風に起こされながらも朝6時までしっかり寝てしまった。前日のシュミレーションでは(1)来た道を戻る敗退プラン、(2)真の沢を甲武信ヶ岳まで登り西沢渓谷に降りるプラン、(3)甲武信ヶ岳から破風山~雁坂峠~川又と歩き通すプランについて検討を続け、西沢渓谷~塩山駅のバスは運行していなくても(2)かな、という心積もりだった。

実際のところ(1)であれば、予定通りこの日の内に帰れたのだろう、というか(1)でしか帰れなかったであろう。だが6時に目を覚ました時はまだ大雨で脇を流れる沢は台風の時のような奔流となっており、昨日渡渉しようと悩んだ石は全て水中に沈んでいた。思い起こされるのが先日のチリ地震の津波の検証で、30cmの高さで人が持っていかれ50cmを超えれば車ですら流される映像が鮮烈に思い出された。ロープによる確保が無ければ転倒する可能性が高いし、そうでなくても下半身はずぶ濡れになるだろう。そして渡ったところで昨日苦労した難所が全て豪雨により更に悪化しているだろう。難所は下るより登る方が楽だ。やはり(2)で行こう、そんな考えにすんなりとまとまった。

そうとなれば善は急げなのだが、降り続ける雨は全てを濡らしていた。シュラフ/マットの下のオールウェザーブランケットですら完全に水浸しになっているくらいなので、当然マットも、マットがわりに足の下に敷いていたamprace40も完全にずぶ濡れだった。シュラフもシュラフカバーから見える頭周りが絞れる状態で、かろうじて40Lゴミ袋に入れておいた着替えや救急用品と、クッカー/食料類だけが守られていた。

湯たんぽにしていたペットボトルからコッヘルに中の水を移して沸騰手前まで温めると、残っていた最後のオニギリ(鮭)を喉に流し込んだ。今日中に下山するのだから、とほとんどのものを濡れたまたamprace40に仕舞い、最後にずぶ濡れのタープを畳んで出発出来るようになると既に7時になっていた。

この時の気温はちょうど0℃で、着ていたのは上半身はフラッドラッシュアクティブスキンノースリーブ&アームウォーマー、ibexウーリーズジップロングT、パタゴニアランシェードジップロングT、Rabのハードシェルで、下半身はCW-Xロングタイツ、ストームゴージュアルパインパンツ、モンベルピークシェルパンツだった。

この山行に先だって、mobydick67さんのブログ上で甲武信小屋のづめさんに真の沢に登る事を伝えると下記コメントを頂いた。

この千丈の滝から甲武信ヶ岳までが真の沢の核心部、昨年10月に下記行程で歩いた時はレポートを書けていなかったが標高2300m過ぎの最後の部分でルートをロストして山肌を直登、むりやり甲武信ヶ岳~十文字峠の縦走路に出るに至ったのだが今回も同じような事が起きるだろう。

一日目の記事で書きもれていたが、登山道に入る時にtrackを残そうとしてGPSのスイッチを入れると、Low Battery のアラートが出て画面が消えてしまった。単三電池2本を予備の物に換えてみたのだが、やはり同じ表記に。今回は電池関係を単三に統一していて、ヘッデン(BD-Icon)が三本、GPS(Garmin-Dakota20)が二本、携帯充電用が二本、計7本を携行し遣り繰りする予定だった。それがまさかの四本使用不能となって直ぐにGPSの使用を控えていたのだった。

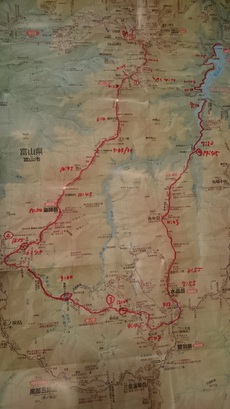

「金峰山」「中津峡」「雁坂峠」の3枚の1/25000の地図を切り貼りして今回の山行用の地図としたが、それを見やすい位置にマップケースに入れ直して今日の行程の概念を頭に叩き込む。真の沢を高巻きながら源頭まで並行して歩き、標高2000m過ぎで沢が消えてから尾根に取り付き、2398m峰を北側に巻きながら十文字峠縦走路に近づき山頂に至る。

雨はまだ降り止まないが、さてスタートだ。(続く)

まず目の前の山に取り付き登り始める。ここで腕時計(POLAR)の機能を思い出し計測をスタートさせる。心拍計もFootPodもつけていないけど、これで高度計が表示される。調整しないと数10mの誤差は出るけど上昇/下降に関しては正確に取る事が出来る。

いったん登りあげると、高巻きに入るので傾斜が緩くなるが、今度はトレイルが荒れてくる。倒れた木々の重なりが道を塞ぐ。雪がまだ少ないこのあたりはアスレチックジム感覚で木々を踏んだり蹴ったりして突き進んでゆく。

たまにこんな快適なトレイルとなる。かつては甲武信ヶ岳山頂に至る唯一の登山道だった証か、石組みが微かに残っていてその名残が顔をのぞかせる時がある。

歩き始めて2時間過ぎ、9時19分の時点で標高2000mを突破。スタート地点が1500mオーバーだから500m獲得、残りは450m。このペースなら昼前には山頂に到着か、なんて皮算用をしてみたりするのだけれど、雪がどんどん増えてくる。下の写真なんてどこがルートだか忘れたけど膝くらいの雪となりかつ倒木を掻き分け進むルートの途中に沢が流れ水場となっている。通過時刻が9時36分となっていて、昨秋とほぼ同じ。

(※翌日に高度計はほぼ正確なことが確認出来るのだけれど、ブログを書くにあたって地形図と照合するとこの時点ではまだ1900m強なはず。何かがおかしい)

そしてトレイルが上の写真のようとなる。この後は余裕が無くなり最後のトレイルの画像となるのだけど、トレイルの幅が狭くなるのと反比例して堆積する雪の角度がきつくなっていく。前を向いて歩いて行く事が困難となり山側を向いて左足を先に進めて足を雪面に蹴りこみ、足場を確保してから右足が追いかけていく。

↑ これは昨年10月の画像で画面右側から左側に向かってルートがあるのだけど、これくらいの狭いルートが全て雪で塞がれ、カニのように横向きになって左足進んで右足続く、という歩みを強いられる。その間は手は雪面に対して突き刺し確保を取るしかないのだけど、何を考えていたのか今回用意していたグローブはkenko社の薄いインナーグローブとその上に被せたハンズで買った手のひら側がゴムになっている作業グローブの2枚だけだった。防寒どころか防水機能もないのでびっしょり濡れ、どんどん冷たくなっていく。

そのような進行が続き、目の前に幾つ目かの超えるべき谷/沢が現れる。それまでも谷/沢の度にそこに至るトレイルが急峻となり、なんとか谷に下りると渡ってからよじ登り急峻なトレイルに取り付く、というのを繰り返してきたのだけれど、今回あらわれた向かい側の谷上があまりにも急であまりにも雪がついているので、手前の地点から上に伸びる尾根に取り付いてみる気になった。

地形図を見ると、細かく等高線が切られていて最初の登りはきついけど距離的には1000mほどで十文字峠との間の縦走路に出れる。三宝山の北側に出てしまうけど、この目の前の雪から逃げられるなら安いものだ。

そんな安易な考えがやっぱり駄目だったのか。結構いいところまで登れたのだけど、地形図に書かれていた二箇所の岩稜帯のうちの一方にどうしても誘導されてしまう。その北側には幅広い尾根が展開しているのだけど藪でそこまで行けず、岩稜帯の両脇は等高線が最も細かく切られているところでほとんどクライミングのようだ。岩稜帯自体が何ステージにも段々になっていてところどころ手がかりになりそうなハイマツも生えているので、岩を攻めて見ることにした。100mほど通り抜ければ縦走路と同じ標高の小ピークに出れるのだ。

で登りきれなかった。開けた場所で振り返って破風山方面を写真に納めて見た。標高2200mオーバーまで来たけど岩の上のハイマツが濃くなりすぎて真っ直ぐは進めず左右にも回り込める箇所を見出せず、無理をして動けなるよりは大人しくルートから外れた谷まで戻ったほうがいいだろう、まだ時間は11時だ。

(まだ続きます)

上の地図で赤い線が敗退したルート。登りは割りと簡単に登れたはずだったのに、下りはかなり苦戦する。場所によっては前向きで下れず山側を向いて後ろ向きにくだったり、あるいは尻セードのようなスタイルだったり。この間にモンベルのレインパンツが裂け、中のストームゴーシュアルパインパンツにも穴が開いていた。それでも何とか降りて元の地点に復帰。雪で塞がれた谷を渡り、対岸の壁に取り付く場所を探してよじ登る。

地図上でそのまま直進の終点区間まで進み再び雪で塞がれた谷を渡る。ここは雪の斜面をトラバースする形で、雪がずりっと滑ったら4~50mは落ちそうなところで嫌な感じだ。それを渡ると3つ上の写真を雪で完全に覆って、足場を狭くして斜度を強くしたトレイルとなる。ひたすら左足を斜面に蹴りこみ右足の足場も作ってからその先に突っ込み、次に右足を寄せて、再び左足を前に出して・・・を繰り返していく。とにかく足場は狭く、足の下は風がひゅーひゅー言っていて、防水機能のないグローブはひたすら雪の中にポジション確保のために突っ込んでいる。

そんなトラバース道がおわり、地図で四時の方向から九時の方向に変わると緩い尾根を登る道へと変わる。がここからは雪の堆積した中のラッセルとなる。良くて膝丈、踏み抜くと腰まで落ち、さらにバランスを崩したり踏んだりすると胸まで落ちる雪の中を登る事になる。

時計の高度計の上昇スピードが落ち、遅々として歩みが進まない。場所によっては表面が硬くなっていて忍者が水面を歩くように数歩進めたりしても三歩も進まずに派手に沈んでしまう。軟らかければ膝で前の雪を潰して進めるのだけどクラスト度合いが進んでいるとそれも出来ず、アイスハンマーで叩き割って掻き出す作業が加わり、またスピードが落ちる。

単純に尾根を登っている時はまだラッセル作業だけである意味良かったものの、地図で11時の方向に進路を変えるころになるとルートのトレース自体が難しくなり、尾根を巻くようにして斜面を進むため、雪の深さが増し足場も悪くなり、自然とルート外へと引き釣り込まれ、それを修正しもとのルートに戻る。あるいはルートを探す、という作業が増えてくる。

いつの間にかとっくに午後2時を過ぎ、陽のある時間中に下山するための甲武信ヶ岳山頂通過タイムを超える。それでも徳ちゃん新道なら陽が落ちても下れるだろう。なんとか3時には縦走路に出たい、とあくまで希望を持ち続ける。

が、ルート探しがどんどん難しくなる。腰まで雪に埋まりながら3方向ほど歩いてみて正解を見つけたり、その正解も斜度がかなり厳しくて下の谷にどんどん引き釣り込まれていったりする。

それでも何とか緑の線が始まる地点まで行った時、ついに完全にルートが判らなくなる。地形図を見れば判る通り2398m峰を巻くように進んできて2398m峰の真北地点から南西にルートを変え、勾配のかなり緩い鞍部に出るはずが、マーカーの類がいっさいなければ進入路の気配もいっさい見出すことが出来ない。

時刻も3時を過ぎ、山頂どころか稜線に到達する気配はない。夕飯をヨメ実家で食べる約束をしていたのに、それどころかdocomoもいまだ圏外で連絡を入れることすら出来ない。晴れていたのに雪が降り始め気温がどんどん下がり既に-8℃を下回っている。

どうもこうも八方塞がりな心境の中、緑の線の方向にマーカーが見えた。地形図によれば進むはずのない方向だが、数種あったマーカーの中でも最も信頼のおけるピンクのビニールテープだ。ここはもうすがるしかない。

進んでみると違う赤いマーカーもあった。これは稜線にでる別ルートか?と喜び、遠回りしても解決すればOKということで進むが、いくつかのマーカーが現れて、その後ぱったりなくなった。緑の線が一回目に折れた所。どんなに目を凝らしてくまなく周囲を探しても次の一手が見つからない。

もうここまできたら残りわずか、と稜線に向かって直登をかけることにした。思えば昨年10月の時はもっと早くルートをはずれ直登していたのだ。おそらく目視できるあの辺りが稜線に近いピークあたりだろう。あそこまでいけば歩き易い縦走路に出れて山頂をへて甲武信小屋に避難できる。電波だって入る。とにかく無事であることを伝えることが出来る。さあ登るぞ。

がそこは無雪期と有雪期の違い、もともと倒木と笹で足場の悪い斜面に深い雪がかかっているので更に足場が悪くなっている。稜線まで標高差100mも無いのになかなか進むことが出来ない。

そうこうしているうちに5時を過ぎ、陽も明らかに沈んできた。あと少しのはずなのにその少しが限りなく遠く感じられる。このまま進むことが正しいのか。あの稜線に出れば風がいつもゴウゴウと唸っている。山頂なんてふきっさらしだ。かなり体力を奪われるんじゃないか。それに小屋が開いてるかだって怪しい。

かなり逡巡して、まだ余力があるうちにビバークする事にした。

その場を2mx80cmほど踏み固め、二つ折りにしたオールウェザーブランケットを広げる。アイゼンを何とか外すが、スパッツと靴は凍りぬいて脱げない。もたもたしてられないのでそのままにした。

冷え切った身体を温めるためインナーダウンジャケットをハードシェルの下に着込む。びしょびしょになったグローブ2枚を脱ぎ、冷たく固まっていた手を直接脇の下に入れて挟み温める。血行が通り指が動くようになってからお湯を作り始めた。

まず最初に沸いた湯でサタケのマジックパスタ(カルボナーラ)を作る。3分まつ間に周りの雪をコッヘルに入れ湯たんぽ用のお湯を沸かす。久しぶりの暖かい食事に咽せながらも何とか全部食べると、出来たお湯をペットボトルに入れ、シュラフを広げる。相変わらずシュラフは濡れたままで、中に入れて一緒にコンプレッションしてたダウンパンツも濡れたままだったので毛布代わりにそのまま入れっぱなしにする。凍りついて固まっていたグローブ類を広げてシュラフの中に放り込み、脱げないシューズを履いたまま自分もシュラフに入ったのは7時だった。ビバークを決めてから2時間もかかっていたのか。

気温は既に-10℃を下回っていた。濡れたモンベル#2のシュラフではさすがに寒く、やや窪んだ斜面を削った場所のため風もある程度は防げているものの小雪舞う状況に変わりは無く、シュラフの中でもペットボトル湯たんぽを抱きながらガタガタと震えていた。オレ、大丈夫だろうか?と。

湯たんぽにしていたペットボトルからコッヘルに中の水を移して沸騰手前まで温めると、残っていた最後のオニギリ(鮭)を喉に流し込んだ。今日中に下山するのだから、とほとんどのものを濡れたまたamprace40に仕舞い、最後にずぶ濡れのタープを畳んで出発出来るようになると既に7時になっていた。

この時の気温はちょうど0℃で、着ていたのは上半身はフラッドラッシュアクティブスキンノースリーブ&アームウォーマー、ibexウーリーズジップロングT、パタゴニアランシェードジップロングT、Rabのハードシェルで、下半身はCW-Xロングタイツ、ストームゴージュアルパインパンツ、モンベルピークシェルパンツだった。

この山行に先だって、mobydick67さんのブログ上で甲武信小屋のづめさんに真の沢に登る事を伝えると下記コメントを頂いた。

roadman71さん、こんにちは。

この時期の真の沢林道、もはや道を行く・・・と言うより柳避難小屋から甲武信に上がる、と言った感じでしょう。まず千丈の滝上は道通りには行けないでしょうから(行く必要もないですし)、適当な尾根に取り付くしかないですね。谷筋は雪崩に気を付けてください。

この千丈の滝から甲武信ヶ岳までが真の沢の核心部、昨年10月に下記行程で歩いた時はレポートを書けていなかったが標高2300m過ぎの最後の部分でルートをロストして山肌を直登、むりやり甲武信ヶ岳~十文字峠の縦走路に出るに至ったのだが今回も同じような事が起きるだろう。

柳避難小屋5:00 ~ 千丈滝6:31/6:46 ~ 水場9:33 ~ 甲武信ヶ岳11:22/12:26 ~ 木賊山分岐12:43 ~ 登山道分岐13:26 ~ 徳ちゃん新道入り口14:13 ~ 西沢渓谷バス停14:24

一日目の記事で書きもれていたが、登山道に入る時にtrackを残そうとしてGPSのスイッチを入れると、Low Battery のアラートが出て画面が消えてしまった。単三電池2本を予備の物に換えてみたのだが、やはり同じ表記に。今回は電池関係を単三に統一していて、ヘッデン(BD-Icon)が三本、GPS(Garmin-Dakota20)が二本、携帯充電用が二本、計7本を携行し遣り繰りする予定だった。それがまさかの四本使用不能となって直ぐにGPSの使用を控えていたのだった。

「金峰山」「中津峡」「雁坂峠」の3枚の1/25000の地図を切り貼りして今回の山行用の地図としたが、それを見やすい位置にマップケースに入れ直して今日の行程の概念を頭に叩き込む。真の沢を高巻きながら源頭まで並行して歩き、標高2000m過ぎで沢が消えてから尾根に取り付き、2398m峰を北側に巻きながら十文字峠縦走路に近づき山頂に至る。

雨はまだ降り止まないが、さてスタートだ。(続く)

まず目の前の山に取り付き登り始める。ここで腕時計(POLAR)の機能を思い出し計測をスタートさせる。心拍計もFootPodもつけていないけど、これで高度計が表示される。調整しないと数10mの誤差は出るけど上昇/下降に関しては正確に取る事が出来る。

いったん登りあげると、高巻きに入るので傾斜が緩くなるが、今度はトレイルが荒れてくる。倒れた木々の重なりが道を塞ぐ。雪がまだ少ないこのあたりはアスレチックジム感覚で木々を踏んだり蹴ったりして突き進んでゆく。

たまにこんな快適なトレイルとなる。かつては甲武信ヶ岳山頂に至る唯一の登山道だった証か、石組みが微かに残っていてその名残が顔をのぞかせる時がある。

歩き始めて2時間過ぎ、9時19分の時点で標高2000mを突破。スタート地点が1500mオーバーだから500m獲得、残りは450m。このペースなら昼前には山頂に到着か、なんて皮算用をしてみたりするのだけれど、雪がどんどん増えてくる。下の写真なんてどこがルートだか忘れたけど膝くらいの雪となりかつ倒木を掻き分け進むルートの途中に沢が流れ水場となっている。通過時刻が9時36分となっていて、昨秋とほぼ同じ。

(※翌日に高度計はほぼ正確なことが確認出来るのだけれど、ブログを書くにあたって地形図と照合するとこの時点ではまだ1900m強なはず。何かがおかしい)

そしてトレイルが上の写真のようとなる。この後は余裕が無くなり最後のトレイルの画像となるのだけど、トレイルの幅が狭くなるのと反比例して堆積する雪の角度がきつくなっていく。前を向いて歩いて行く事が困難となり山側を向いて左足を先に進めて足を雪面に蹴りこみ、足場を確保してから右足が追いかけていく。

↑ これは昨年10月の画像で画面右側から左側に向かってルートがあるのだけど、これくらいの狭いルートが全て雪で塞がれ、カニのように横向きになって左足進んで右足続く、という歩みを強いられる。その間は手は雪面に対して突き刺し確保を取るしかないのだけど、何を考えていたのか今回用意していたグローブはkenko社の薄いインナーグローブとその上に被せたハンズで買った手のひら側がゴムになっている作業グローブの2枚だけだった。防寒どころか防水機能もないのでびっしょり濡れ、どんどん冷たくなっていく。

そのような進行が続き、目の前に幾つ目かの超えるべき谷/沢が現れる。それまでも谷/沢の度にそこに至るトレイルが急峻となり、なんとか谷に下りると渡ってからよじ登り急峻なトレイルに取り付く、というのを繰り返してきたのだけれど、今回あらわれた向かい側の谷上があまりにも急であまりにも雪がついているので、手前の地点から上に伸びる尾根に取り付いてみる気になった。

地形図を見ると、細かく等高線が切られていて最初の登りはきついけど距離的には1000mほどで十文字峠との間の縦走路に出れる。三宝山の北側に出てしまうけど、この目の前の雪から逃げられるなら安いものだ。

そんな安易な考えがやっぱり駄目だったのか。結構いいところまで登れたのだけど、地形図に書かれていた二箇所の岩稜帯のうちの一方にどうしても誘導されてしまう。その北側には幅広い尾根が展開しているのだけど藪でそこまで行けず、岩稜帯の両脇は等高線が最も細かく切られているところでほとんどクライミングのようだ。岩稜帯自体が何ステージにも段々になっていてところどころ手がかりになりそうなハイマツも生えているので、岩を攻めて見ることにした。100mほど通り抜ければ縦走路と同じ標高の小ピークに出れるのだ。

で登りきれなかった。開けた場所で振り返って破風山方面を写真に納めて見た。標高2200mオーバーまで来たけど岩の上のハイマツが濃くなりすぎて真っ直ぐは進めず左右にも回り込める箇所を見出せず、無理をして動けなるよりは大人しくルートから外れた谷まで戻ったほうがいいだろう、まだ時間は11時だ。

(まだ続きます)

上の地図で赤い線が敗退したルート。登りは割りと簡単に登れたはずだったのに、下りはかなり苦戦する。場所によっては前向きで下れず山側を向いて後ろ向きにくだったり、あるいは尻セードのようなスタイルだったり。この間にモンベルのレインパンツが裂け、中のストームゴーシュアルパインパンツにも穴が開いていた。それでも何とか降りて元の地点に復帰。雪で塞がれた谷を渡り、対岸の壁に取り付く場所を探してよじ登る。

地図上でそのまま直進の終点区間まで進み再び雪で塞がれた谷を渡る。ここは雪の斜面をトラバースする形で、雪がずりっと滑ったら4~50mは落ちそうなところで嫌な感じだ。それを渡ると3つ上の写真を雪で完全に覆って、足場を狭くして斜度を強くしたトレイルとなる。ひたすら左足を斜面に蹴りこみ右足の足場も作ってからその先に突っ込み、次に右足を寄せて、再び左足を前に出して・・・を繰り返していく。とにかく足場は狭く、足の下は風がひゅーひゅー言っていて、防水機能のないグローブはひたすら雪の中にポジション確保のために突っ込んでいる。

そんなトラバース道がおわり、地図で四時の方向から九時の方向に変わると緩い尾根を登る道へと変わる。がここからは雪の堆積した中のラッセルとなる。良くて膝丈、踏み抜くと腰まで落ち、さらにバランスを崩したり踏んだりすると胸まで落ちる雪の中を登る事になる。

時計の高度計の上昇スピードが落ち、遅々として歩みが進まない。場所によっては表面が硬くなっていて忍者が水面を歩くように数歩進めたりしても三歩も進まずに派手に沈んでしまう。軟らかければ膝で前の雪を潰して進めるのだけどクラスト度合いが進んでいるとそれも出来ず、アイスハンマーで叩き割って掻き出す作業が加わり、またスピードが落ちる。

単純に尾根を登っている時はまだラッセル作業だけである意味良かったものの、地図で11時の方向に進路を変えるころになるとルートのトレース自体が難しくなり、尾根を巻くようにして斜面を進むため、雪の深さが増し足場も悪くなり、自然とルート外へと引き釣り込まれ、それを修正しもとのルートに戻る。あるいはルートを探す、という作業が増えてくる。

いつの間にかとっくに午後2時を過ぎ、陽のある時間中に下山するための甲武信ヶ岳山頂通過タイムを超える。それでも徳ちゃん新道なら陽が落ちても下れるだろう。なんとか3時には縦走路に出たい、とあくまで希望を持ち続ける。

が、ルート探しがどんどん難しくなる。腰まで雪に埋まりながら3方向ほど歩いてみて正解を見つけたり、その正解も斜度がかなり厳しくて下の谷にどんどん引き釣り込まれていったりする。

それでも何とか緑の線が始まる地点まで行った時、ついに完全にルートが判らなくなる。地形図を見れば判る通り2398m峰を巻くように進んできて2398m峰の真北地点から南西にルートを変え、勾配のかなり緩い鞍部に出るはずが、マーカーの類がいっさいなければ進入路の気配もいっさい見出すことが出来ない。

時刻も3時を過ぎ、山頂どころか稜線に到達する気配はない。夕飯をヨメ実家で食べる約束をしていたのに、それどころかdocomoもいまだ圏外で連絡を入れることすら出来ない。晴れていたのに雪が降り始め気温がどんどん下がり既に-8℃を下回っている。

どうもこうも八方塞がりな心境の中、緑の線の方向にマーカーが見えた。地形図によれば進むはずのない方向だが、数種あったマーカーの中でも最も信頼のおけるピンクのビニールテープだ。ここはもうすがるしかない。

進んでみると違う赤いマーカーもあった。これは稜線にでる別ルートか?と喜び、遠回りしても解決すればOKということで進むが、いくつかのマーカーが現れて、その後ぱったりなくなった。緑の線が一回目に折れた所。どんなに目を凝らしてくまなく周囲を探しても次の一手が見つからない。

もうここまできたら残りわずか、と稜線に向かって直登をかけることにした。思えば昨年10月の時はもっと早くルートをはずれ直登していたのだ。おそらく目視できるあの辺りが稜線に近いピークあたりだろう。あそこまでいけば歩き易い縦走路に出れて山頂をへて甲武信小屋に避難できる。電波だって入る。とにかく無事であることを伝えることが出来る。さあ登るぞ。

がそこは無雪期と有雪期の違い、もともと倒木と笹で足場の悪い斜面に深い雪がかかっているので更に足場が悪くなっている。稜線まで標高差100mも無いのになかなか進むことが出来ない。

そうこうしているうちに5時を過ぎ、陽も明らかに沈んできた。あと少しのはずなのにその少しが限りなく遠く感じられる。このまま進むことが正しいのか。あの稜線に出れば風がいつもゴウゴウと唸っている。山頂なんてふきっさらしだ。かなり体力を奪われるんじゃないか。それに小屋が開いてるかだって怪しい。

かなり逡巡して、まだ余力があるうちにビバークする事にした。

その場を2mx80cmほど踏み固め、二つ折りにしたオールウェザーブランケットを広げる。アイゼンを何とか外すが、スパッツと靴は凍りぬいて脱げない。もたもたしてられないのでそのままにした。

冷え切った身体を温めるためインナーダウンジャケットをハードシェルの下に着込む。びしょびしょになったグローブ2枚を脱ぎ、冷たく固まっていた手を直接脇の下に入れて挟み温める。血行が通り指が動くようになってからお湯を作り始めた。

まず最初に沸いた湯でサタケのマジックパスタ(カルボナーラ)を作る。3分まつ間に周りの雪をコッヘルに入れ湯たんぽ用のお湯を沸かす。久しぶりの暖かい食事に咽せながらも何とか全部食べると、出来たお湯をペットボトルに入れ、シュラフを広げる。相変わらずシュラフは濡れたままで、中に入れて一緒にコンプレッションしてたダウンパンツも濡れたままだったので毛布代わりにそのまま入れっぱなしにする。凍りついて固まっていたグローブ類を広げてシュラフの中に放り込み、脱げないシューズを履いたまま自分もシュラフに入ったのは7時だった。ビバークを決めてから2時間もかかっていたのか。

気温は既に-10℃を下回っていた。濡れたモンベル#2のシュラフではさすがに寒く、やや窪んだ斜面を削った場所のため風もある程度は防げているものの小雪舞う状況に変わりは無く、シュラフの中でもペットボトル湯たんぽを抱きながらガタガタと震えていた。オレ、大丈夫だろうか?と。

Posted by roadman71 at 04:35│Comments(11)

│【山歩き】【奥秩父】

この記事へのコメント

ITボーイ、必読ですよ!

Posted by kimatsu at 2010年03月27日 06:02

at 2010年03月27日 06:02

at 2010年03月27日 06:02

at 2010年03月27日 06:02>kimatsuさん

IDボーイで検索すると劇団ひとりが出てくるんですが・・・違いますよね、ヤパリ。

今度から冬山ではeneloopではなくもっと低温につよい電池を持ってきますです

IDボーイで検索すると劇団ひとりが出てくるんですが・・・違いますよね、ヤパリ。

今度から冬山ではeneloopではなくもっと低温につよい電池を持ってきますです

Posted by roadman71 at 2010年03月27日 13:13

壮絶な山行を予感させるレポート、これからが楽しみです。

奥秩父主脈の北面はやはり積雪期、残雪期はあなどれませんね。

GPS、だめだったんですか・・・・

エネループ、私の実感では-10℃くらいまでならけっこう普通にアルカリ以上に使える感じがしますけど・・・。

奥秩父主脈の北面はやはり積雪期、残雪期はあなどれませんね。

GPS、だめだったんですか・・・・

エネループ、私の実感では-10℃くらいまでならけっこう普通にアルカリ以上に使える感じがしますけど・・・。

Posted by mobydick67 at 2010年03月27日 15:19

充電タイプのエネループじゃ山の低温に負けちゃうんですね・・・電池が心もとなくなると心細くなります・・・

前回の【雨がかなり激しくなっていたが気にしてもどうにもならないので忘れる事にした。】に感動したんですが、それにしても寒さの中で濡れたまま出発とは壮絶な!

続きも必読ですね。

前回の【雨がかなり激しくなっていたが気にしてもどうにもならないので忘れる事にした。】に感動したんですが、それにしても寒さの中で濡れたまま出発とは壮絶な!

続きも必読ですね。

Posted by わだっち at 2010年03月29日 01:22

無事でなによりだったからですが

熟読してしまいます。

記事に実体験の迫力がありますね・・。

山行は想像力だと何かで読んだのですがロドマンさんの記事からもその大切さがうかがえます!自分なら即死ですわ^^;

今後の記事も楽しみにしてます!

熟読してしまいます。

記事に実体験の迫力がありますね・・。

山行は想像力だと何かで読んだのですがロドマンさんの記事からもその大切さがうかがえます!自分なら即死ですわ^^;

今後の記事も楽しみにしてます!

Posted by fuu at 2010年03月29日 13:31

at 2010年03月29日 13:31

at 2010年03月29日 13:31

at 2010年03月29日 13:31どうもです!さすがなタフレポートですね。40Lゴミ袋ぼくも今度からもってくようにします。チチバー、深いです。

Posted by badboykgeez at 2010年03月30日 10:40

絶句。。

Posted by kimatsu at 2010年04月02日 07:40

at 2010年04月02日 07:40

at 2010年04月02日 07:40

at 2010年04月02日 07:40何と壮絶な!

下手したら先日の飲み会が「お別れ会」になりかねない状況ですね。

下手したら先日の飲み会が「お別れ会」になりかねない状況ですね。

Posted by けんけん at 2010年04月02日 09:17

私も積雪期ビバークを体験しました。ビバーク訓練のつもりが、湯たんぽ替わりに使ったプラィパスでシュラフでずぶぬれになり、下山しようとしたところ、すでに20時になり、笹の上に雪が乗って道迷いになりました。。

ツェルトをかぶって座り一晩ラジオを聞きながら一睡もせず過ごしました。

あと低温期に使う電池は、高いですがリチウムが一番です。

ツェルトをかぶって座り一晩ラジオを聞きながら一睡もせず過ごしました。

あと低温期に使う電池は、高いですがリチウムが一番です。

Posted by N.NOZUE at 2010年04月02日 18:12

あわわわわ....

悪路を進み続けた後に-10℃で濡れたモンベル#2で就寝なんて壮絶すぎ。つか、その状況で寝れるんでしょうか。

続き楽しみにしてますよ~!

悪路を進み続けた後に-10℃で濡れたモンベル#2で就寝なんて壮絶すぎ。つか、その状況で寝れるんでしょうか。

続き楽しみにしてますよ~!

Posted by 64 at 2010年04月02日 23:47

皆様、ご返事遅くなりました。

>mobydick67さん

>わだっちさん

まあ何というか自ら招いてしまった壮絶さでした。

GPSですが、思い起こせば初日は平野部で20℃近くありました。

よって実は満充電じゃなかったか、何らかのトラブル

なような気がします。

>fuuさん

即死はないですよ(笑)アルプスなどで烈風に晒されながらの

稜線歩きとかより全然安全だと思います。

>badboykgeezさん

そちらの遅い時間の雲取もなかなかスリリングです。

あと中央アルプスのお話も。

>kimatsuさん

ワンワンが歩いてみたいとかいうから、まだちょっと

早いかな?と思いつつ視察してみての惨状ですよ

>mobydick67さん

>わだっちさん

まあ何というか自ら招いてしまった壮絶さでした。

GPSですが、思い起こせば初日は平野部で20℃近くありました。

よって実は満充電じゃなかったか、何らかのトラブル

なような気がします。

>fuuさん

即死はないですよ(笑)アルプスなどで烈風に晒されながらの

稜線歩きとかより全然安全だと思います。

>badboykgeezさん

そちらの遅い時間の雲取もなかなかスリリングです。

あと中央アルプスのお話も。

>kimatsuさん

ワンワンが歩いてみたいとかいうから、まだちょっと

早いかな?と思いつつ視察してみての惨状ですよ

Posted by roadman71 at 2010年04月05日 00:22

at 2010年04月05日 00:22

at 2010年04月05日 00:22

at 2010年04月05日 00:22※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。